In der nachfolgenden Darstellung finden Sie die Informationen zu den bisherigen Preisträgern in zeitlicher Abfolge.

Die Deutsche Vakuum-Gesellschaft DVG

verleiht den

Rudolf Jaeckel-Preis 2024

an

Prof. Dr. Jürgen Christen

in Würdigung seiner herausragenden Leistungen

auf den von der DVG betreuten

Wissenschafts- und Technologiebereichen

insbesondere für Seine Pionierarbeiten

zur Entwicklung und Etablierung der Kathodolumineszenz

DVG ehrt Magdeburger Physiker für Pionierarbeiten

zur Entwicklung und Etablierung der Kathodolumineszenz

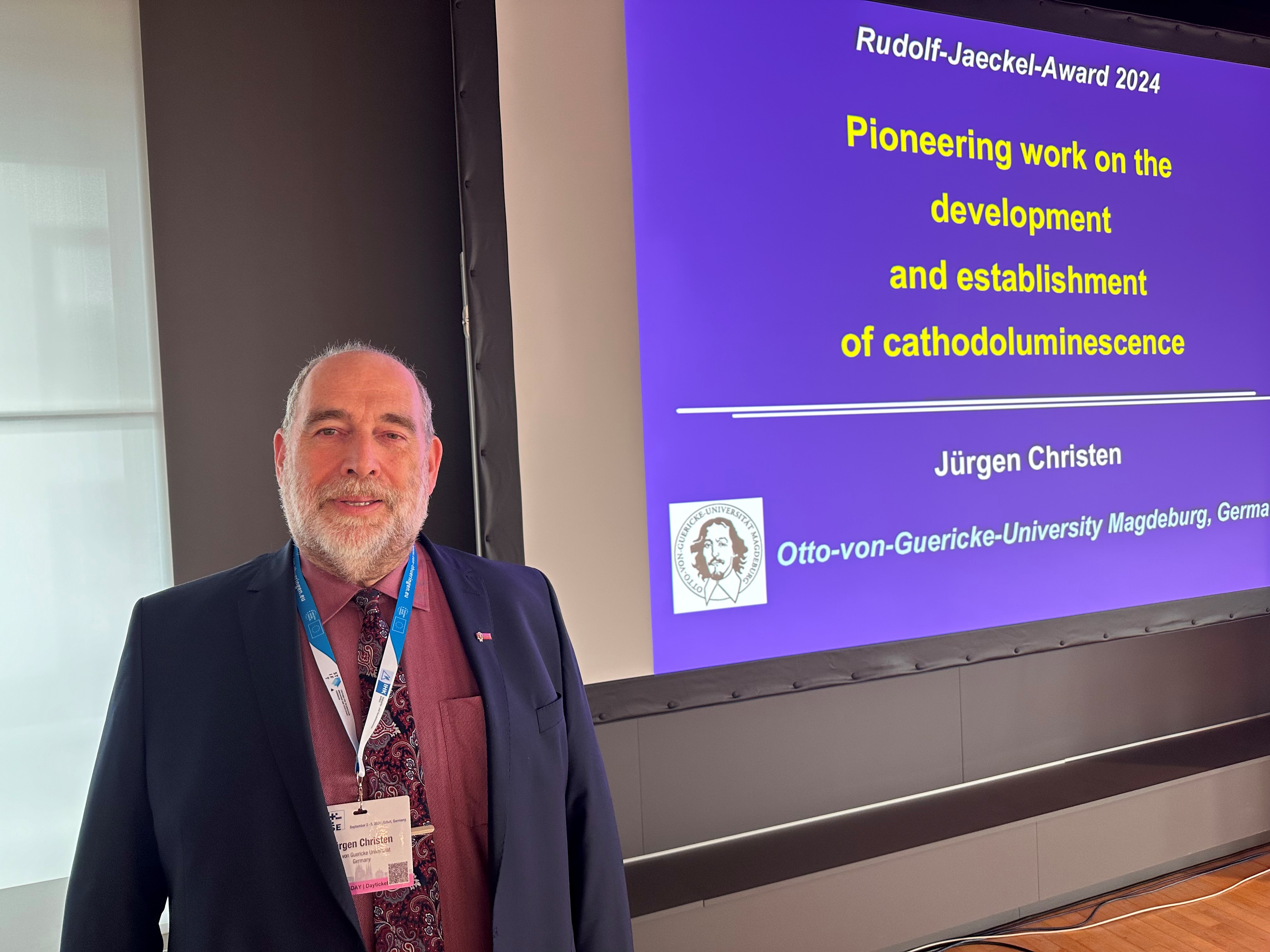

Die Deutsche Vakuum-Gesellschaft DVG e. V. hat Professor Dr. Jürgen Christen vom Institut für experimentelle Physik an der Fakultät für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg den Rudolf-Jaeckel-Preis 2024 verliehen.

Jürgen Christen erhielt die Auszeichnung „in Würdigung seiner herausragenden Leistungen auf den von der DVG betreuten Wissenschafts- und Technologiebereichen insbesondere für seine Pionierarbeiten zur Entwicklung und Etablierung der Kathodolumineszenz“. Der Preis wurde ihm Anfang September im Rahmen der Vacuum Session auf der 19th International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE) in Erfurt überreicht.

Christen wurde 1959 in Trier geboren, schloss dort seine Schullaufbahn ab und studierte anschließend Physik an der RWTH Aachen. Dort begann er auch seine Promotion unter der Anleitung von Professor Dr. Dieter Bimberg, mit dem er dann an die Technische Universität Berlin wechselte, wo er 1988 zum Doktor der Naturwissenschaften promoviert wurde. Es folgten Postdoc- und Forschungsaufenthalte in den USA (Bell Communications research, Bell- core, red Bank, new Jersey) und Japan (Institute for Scientific and Industrial Research IsIr, Osaka University).

Nach seiner Habilitation für das Fach Experimentalphysik an der Technischen Universität Berlin wurde Jürgen Christen am 1. Januar 1994 zum ordentlichen Professor (C4) für Experimentalphysik/ Festkörperphysik am Institut für experimentelle Physik an die Otto-von- Guericke-Universität in Magdeburg berufen, wo er neben seiner langjährigen Tätigkeit in Forschung und Lehre auch mehrfach als Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften sowie als Senator der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und Prorektor für Planung und Haushalt diente.

Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde Jürgen Christen bereits mehrfach ausgezeichnt:1989 mit dem Carl Ramsauer Preis der AEG, 1989 mit dem Oyo Buturi Preis der Japanese society of Applied Physics sowie 2009 mit dem Otto- von-Guericke Forschungspreis.

In seinem Rudolf-Jaeckel-Preisträger- Vortrag zeigte Christen anhand seines wissenschaftlichen Werdegangs auf, wie wichtig die Kathodolumineszenz in Kombination mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) für die Halbleiterphysik und -technologie ist. Dort, wo der stark fokussierte Elektronenstrahl des Mikroskops auf die Oberfläche trifft, wird ein Kathodolumineszenzspektrum vom infraroten über den sichtbaren zum ultravioletten Bereich ausgestrahlt und erlaubt Rückschlüsse auf die innere Struktur der Probe sowie deren Elementverteilung. So können Dotierkonzentrationen im ppm Bereich ortsaufgelöst und quantitativ untersucht werden.

Christens neuester Forschungsansatz befasst sich mit der Möglichkeit, die Kathodolumineszenz mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zu kombinieren. Dies würde Ihn seinem Ziel, Kathodoluminezenz mit atomarer Auflösung zu betreiben, näherbringen. Gerade in der 3-nm-Technologie, dem jüngsten Verkleinerungsschritt in der Halbleiterproduktion, wäre dies die Analysemethode der Wahl.

Die DVG hält Jürgen Christen die Daumen, dass er für diese aktuellen Forschungsvorhaben angemessene Förderung erhalten wird, und wünscht ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Die DVG verleiht in Anerkennung der großen Verdienste von Professor Dr. Rudolf Jaeckel seit 2006 jährlich den Rudolf-Jaeckel Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der vakuumbasierten Wissenschaften und Technologien an einzelne Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen oder F&E- Teams, vorwiegend aus dem deutsch-sprachigen Raum. Der Preis besteht aus einem Preisgeld von 1000 €, sowie einer massiven Silbermedaille nebst Urkunde.

Dr. Karl Jousten

Alles für eine möglichst akkurate Vermessung des Nichts

Die Deutsche Vakuum-Gesellschaft – DVG e.V. hat den diesjährigen Rudolf- Jaeckel-Preisträger ausgewählt und ehrt Dr. Karl Jousten von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin für seine herausragenden „grundlegenden Arbeiten im Bereich der Vakuum-Druckmessung“.

Die DVG verleiht in Anerkennung der großen Verdienste von Professor Dr. Rudolf Jaeckel seit 2006 jährlich den Rudolf-Jaeckel Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der vakuumbasierten Wissenschaften und Technologien an einzelne Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen oder F&E-Teams, vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum. Der Preis besteht aus einem Preisgeld von 1000 € sowie einer massiven Silbermedaille nebst Urkunde.

Die anspruchsvolle und zeitaufwändige Nominierungsarbeit leistete das durch den Vorstandsrat der DVG berufene fünfköpfige Preiskomitee, bestehend aus Prof. Ludwig Schultz (Vorsitzender), Prof. Dr. Martin Aeschliman, Prof. Dr. Dieter Bimberg, Dr. Bernd Schulte und Dr. Gerhard Voss.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der internationalen Tagung V2023 – Vacuum & Plasma am Dienstag, 19. September 2023, ab 17:30 Uhr im International Congress Center Dresden statt. Alle DVG-Mitglieder sind auch ohne Besuch der Tagung zur Preisverleihung eingeladen und dürfen im Anschluss an diese mit Spannung den Preisträgervortrag erwarten: Dr. Karl Jousten präsentiert seine Arbeiten unter dem Titel Nothing but accurate.

Der Welt des Vakuums ist Karl Jousten, gebürtig in Lörrach in Südbaden, gut bekannt – nicht nur durch seine rund 100 häufig zitierten Veröffentlichungen, seine Patente, zahlreichen Buchbeiträge und über 100 weltweit gehaltenen Vorträge. Auch ist er der Herausgeber des in der Branche unentbehrlichen Standardwerks Handbuch Vakuumtechnik, das auch bereits ins Englische und Koreanische übersetzt wurde.

Zu Beginn Joustens wissenschaftlicher Laufbahn am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg stand die Anwendung der Rutherford-Rückstreuung mit Helium-Kernen zur Lokalisierung von Fremdatomen im Siliziumgitter im Vordergrund. Während seiner Promotion und darüber hinaus entwickelte er eine Gasfeldionisationsquelle (GFIS, gas field ion source) mit dem Ziel, eine möglichst große Brillanz dieser Ionenquelle zu erreichen, damit diese Quelle als Nanoionenstrahl eingesetzt werden konnte. Diese Ionenquelle wurde später erfolgreich in kommerziellen Produkten für fokussierte Ionenstrahlen („focused ion beam“) eingesetzt. Im Anschluss entwickelte Jousten auch eine leistungsstarke Ionenoptik für diese Quelle. Das Alternativprodukt, die Flüssigmetallionenquelle (LMIS, liquid metal ion source), beschäftigte ihn in seinem Postdoc-Jahr. Mit Hilfe eines auf die Flüssigmetallspitze fokussierten Lasers konnte er den Strom im MHz-Be-reich modulieren.

Mit seinem Eintritt in das Labor für Vakuumphysik der Physikalisch- Technischen Bundesanstalt (PTB) in Berlin stand für Karl Joustens weitere wissenschaftliche Zukunft die genaue Messung des „Nichts“ im Vordergrund. Zunächst ging es darum, die sogenannten Primärnormale für Vakuumdrücke und kleine Gasflüsse zu verstehen und ihre Unsicherheiten zu analysieren. Primärnormale sind Messeinrichtungen, bei denen eine physikalische Größe mit einem Größenwert und einer beigeordneten Unsicherheit realisiert wird. In solchen Primärnormalen werden mit Hilfe physikalischer Gesetze bestimmte Größen aus anderen Messgrößen berechnet (im Falle des Drucks zum Beispiel aus Kraft und Fläche). Primärnormale können nicht kalibriert werden, weil sie die physikalische Größe direkt auf das Internationale Einheitensystem (SI, Système international d’unités) „zurückführen“, sondern dienen der Kalibrierung von Messgeräten. Die Richtigkeit von Primärnormalen kann nur durch Vergleich mit anderen Primärnormalen ermittelt werden. Da diese nicht transportabel sind, muss dies bei Vakuumprimärnormalen über die Kalibrierung von Vakuummessgeräten geschehen. Diese Vakuummessgeräte dienen so als Transfernormale, um die Skalen verschiedener Normale zu vergleichen. Daher ist es für einen Vakuummetrologen wichtig, sich auch mit der Charakterisierung der Va kuummessgeräte zu beschäftigen und diese immerwährend zu verbessern. Vakuummessgeräte, die als Transfernormale dienen, müssen langzeit- und transportstabil sein sowie eine geringe Messunsicherheit aufweisen. Mit der Neuentwicklung eines Ionisationsvakuummeters konnte dabei jüngst eine deutliche Verbesserung erzielt werden.

Die Benchmark im Vakuumbereich ist einerseits die Breite der Druckskala, aber vor allem die Unsicherheit, mit der der jeweilige Vakuumdruck dargestellt werden kann. Um diese Unsicherheiten zu reduzieren, muss auf dem Gebiet der Ausgasung, bei der Simulation der Dichteverteilung und bei technologischen Detailfragen intensiv geforscht werden; auch müssen die Auswerteverfahren optimiert werden. Bereits in den 1990er Jahren wurde begonnen, optische Methoden zur Dichte- beziehungsweise Vakuumdruckbestimmung anzuwenden – zunächst mit Laserabsorptionsspektroskopie, seit 2017 auch mit Refraktometrie. Die spannende Entwicklung von Vakuumprimärnormalen mittels optischer Methoden steht zurzeit im Vordergrund der internationalen Forschung für die Vakuummetrologie.

Da die Vakuumtechnik eine recht ausgereifte Technologie geworden ist und kaum noch universitär gelehrt wird (der letzte noch verbliebene universitäre Lehrstuhl für Vakuumphysik wurde 2005 nicht mehr neu besetzt), ist zu beobachten, dass die Lücke zwischen dem theoretisch abrufbaren Wissen und den tatsächlich bei Anwendern vorhandenen Kenntnissen zur Vakuumphysik und -technik immer größer wird. Hier konnte Karl Jousten durch die Veröffentlichung des Übersichtswerks Handbuch Vakuumtechnik und seine Arbeiten im Bereich der Normung gegensteuern. Anwendungen seiner Arbeiten finden sich in vielen hoch interessanten Forschungsfeldern, beispielsweise in den gigantischen Gravitationswellendetektoren, in der über den Helium-druck realisierten Tieftemperaturskala, in schnellen Vakuummessgeräten, in der Halbleiterindustrie sowie in der Entwicklung geeigneter Testlecks für industrielle Anwendungen. Um die in der Anwendung gemessenen Größen auf das SI zurückzuführen, baute Karl Jousten neue Kalibriersysteme für Partialdrücke und Ausgasraten auf und entwickelte Referenzausgasungsproben – alles für ein möglichst akkurat quanti-fizierbares Nichts.

Präsidium und Vorstandsrat der DVG freuen sich mit Herrn Dr. Karl Jousten und wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute im privaten und beruflichen Bereich.

Professor Dr. Jochen M. Schneider

Lehrstuhls für Werkstoffchemie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule RWTH Aachen

In Würdigung seiner herausragenden Leistungen auf den von der DVG betreuten Wissenschafts- und Technologiebereichen insbesondere für seine herausragenden wissenschaftlichen Beiträge und Pionierarbeiten auf dem Gebiet der Computer-basierten Modellierungen für die PVD-Schichtentwicklung.

Die Preisverleihung des Rudolf-Jaeckel-Preises 2022 findet am Dienstag, dem 13.9.2022, ab 16:00 Uhr im Rahmen der 18. International Conference

on Plasma Surface Engineering PSE in der Carl-Zeiss Halle des Messecenters Erfurt (12.–15.9.2022, https://www.pse-conferences.net/pse2022.html) statt. In seinem Preisträgervortrag mit dem Titel „Quantum mechanically guided coating materials design“ gibt der neue Preisträger Einblicke in seine Forschungsarbeiten und zeigt dabei sicherlich auch welche Bedeutung der Vakuumtechnik für seinen wissenschaftlichen Erfolg hat. Im Rahmen der speziellen Rudolf-Jaeckel-Preis-Session findet neben der eigentlichen Preisverleihung und der vorangehenden Preisträgerlaudation durch den DVG Präsidenten, apl. Prof. Dr. Sven Ulrich (Karlsruher Institut für Technologie), zusätzlich auch noch der eingeladene Vortrag von Prof. Dr. Andre Anders (Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) – Leipzig) mit dem Titel „Quality of vacuum: A decisive factor for thin films and coatings deposited by plasma-based methods“ statt. Hier wird Prof. Anders das Konzept der „Vakuumqualität“ sowohl im Kontext des Restdrucks als auch der Abscheiderate erläutert. Ein kleiner Ausflug zu einigen Experimenten in der reichen Geschichte der Beschichtungstechnologie hilft, die Errungenschaften der Vakuumtechnologien in diesem Anwendungsfeld zu würdigen.

Jochen M. Schneider, Jahrgang 1969, studierte zunächst Ingenieurswissenschaften in Deutschland, England und den USA und promovierte 1998 in Oberflächenphysik an der britischen University of Hull. Anschließend war er als Gastwissenschaftler am kalifornischen Lawrence Berkeley National Laboratory und als Assistenzprofessor und Dozent an der Universität Linköping Schweden, tätig. In 2002 wurde er zum Professor am Lehrstuhl für Werkstoffchemie der RWTH Aachen berufen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen insbesondere das quantenmechanisch geführte Design von Materialien mit maßgeschneiderten elastischen Eigenschaften, Phasenstabilität und Transporteigenschaften sowie die Dünnschicht-Materialwissenschaften im Allgemeinen. Schneider ist Autor zahlreicher renommierter Veröffentlichungen, wie über 300 ISI gelistete Publikationen mit rund 7.600 Zitierungen (Stand November 2019) zeigen. Zu dem ist Prof. Schneider Mitglied in Editorial-Boards namhafter Wissenschaftszeitschriften wie z. B. Surface and Coatings Technology (vorher Plasma Processes and Plasma Chemistry) – Elsevier, Scientific Reports – Nature Publishing Group und Journal of Applied Physics – American Institute of Physics. In seiner beeindruckenden wissenschaftlichen Laufbahn wurden Jochen Schneider zahlreiche Auszeichnungen verliehen. So wurde er 2001 vom Präsidenten der Alexander von Humboldt-Stiftung mit dem Sofja Kovalevskaja-Preis in Würdigung herausragender Leistungen in der Forschung ausgezeichnet. 2013 wurde Schneider zum Fellow der American Vacuum Society (AVS), im September 2015 zum „Max-Planck-Fellow“ am Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, und ebenfalls 2015 zum RWTH Fellow ernannt.